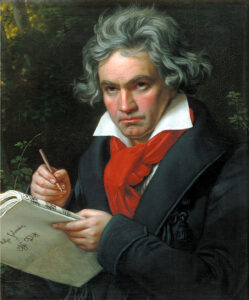

ベートーベンはなぜ耳が聞こえなくなったのか?難聴の原因と作曲の秘密に迫る

「耳が聞こえないのに、どうやって作曲できたの?」

ベートーベンは20代後半から難聴を発症し、

やがて完全に聴力を失いました。

それでも「第九」など数々の名曲を生み出した事実は、

多くの人を驚かせています。

- ベートーベンの難聴の原因・進行・作曲の秘密を知ることできます。

- 「運命」「ミサ・ソレムニス」に込められた彼の強い意志と人生哲学がりかいできます。

ベートーベンが難聴になった理由とは?3つの有力説を解説!

ベートーベンが難聴になった原因については、現在でも明確な答えは出ていません。

ですが、研究者たちの間で有力な説が3つ挙げられています。

- 鉛中毒説:使っていた食器や薬の影響?

- 梅毒説:当時の医療事情と関係がある?

- 耳硬化症説:最近の研究で明らかに?

それぞれの説について、順を追って確認していきましょう。

① 鉛中毒説:使っていた食器や薬の影響?

ベートーベンの遺髪や骨の分析により、

体内から高濃度の鉛が検出されたという報告があります。

当時はワインの甘味料として鉛を使っていたり、

鉛製の器も一般的でした。

これが長年の蓄積となって、

聴神経にダメージを与えた可能性があると考えられています。

科学的な裏付けがあるぶん、

現在ではこの説が最も有力視されています。

② 梅毒説:当時の医療事情と関係がある?

もうひとつの説は先天性梅毒やその後遺症です。

18〜19世紀のヨーロッパでは、

梅毒が非常に多くの人々に広がっていました。

この病気は中枢神経や聴覚神経に影響を与えることもあるため、

難聴の原因になり得るのです。

ただ、明確な診断記録がないため、確証はありません。

③ 耳硬化症説:最近の研究で明らかに?

最新の研究では、耳の中の骨が徐々に硬くなっていく

「耳硬化症」という病気にも注目が集まっています。

この病気は音の振動が内耳へと十分に伝わらなくなることで

徐々に聴力が失われていく特徴があります。

耳硬化症ならば骨伝導でピアノの音を感じ取れたという逸話とも整合します。

ベートーベンの耳はいつから聞こえなくなった?時系列で見る進行の経緯

- 難聴の初期症状は20代後半に現れた

- 30代で急速に進行し完全に失聴

- 晩年は会話帳で人と意思疎通していた

- 音楽活動に与えた影響とは?

① 難聴の初期症状は20代後半に現れた

ベートーベンが最初に耳に異常を感じたのは、

1796年ごろ、26歳のときとされています。

最初は「耳鳴り」や「聴き取りにくさ」など軽い症状でした。

② 30代で急速に進行し完全に失聴

難聴は30代に入ると急速に進行し、

35歳前後にはほぼ聞こえなくなったとされています。

彼の「ハイリゲンシュタットの遺書」には深い絶望がつづられています。

③ 晩年は会話帳で人と意思疎通していた

完全に聴力を失ったベートーベンは、

会話帳を使ってコミュニケーションしていました。

④ 音楽活動に与えた影響とは?

難聴は大きな障害でしたが、

作曲そのものをやめることはありませんでした。

むしろ、完全失聴後に「第九」や「ミサ・ソレムニス」などを生み出しています。

難聴でも作曲できた理由とは?ベートーベンの工夫と才能

- 骨伝導でピアノの音を「感じて」いた

- 頭の中に鳴る音楽をスケッチ帳に記録

- 音楽理論と記憶力で構成できた天才性

- 聴力を失っても演奏や指揮を続けた理由

① 骨伝導でピアノの音を「感じて」いた

骨伝導という仕組みを使い、

ピアノの振動を顎の骨から感じ取っていました。

② 頭の中に鳴る音楽をスケッチ帳に記録

ベートーベンは膨大なスケッチ帳に音楽の断片を記録していました。

③ 音楽理論と記憶力で構成できた天才性

理論と記憶に基づき、

頭の中だけで音楽を組み立てる能力を持っていました。

④ 聴力を失っても演奏や指揮を続けた理由

「第九」の初演時、

聴衆の拍手に気づかず背を向けていたという逸話が残っています。

難聴と名曲の関係:代表作に込められたメッセージとは?

- 「運命」:苦悩と闘志を象徴した交響曲

- 「第九」:完全失聴後に書かれた奇跡の傑作

- 「ミサ・ソレムニス」:神に捧げた祈りの音楽

- 難聴が作品の深みを増したとも言われる理由

① 「運命」:苦悩と闘志を象徴した交響曲

ジャジャジャジャーン!で知られる「運命」は、

聴力低下中に作られました。

② 「第九」:完全失聴後に書かれた奇跡の傑作

「歓喜の歌」は、

音が聞こえない中で完成された壮大な合唱交響曲です。

③ 「ミサ・ソレムニス」:神に捧げた祈りの音楽

5年かけて書き上げた宗教的な祈りの音楽。

信念がこもった作品です。

④ 難聴が作品の深みを増したとも言われる理由

外の音が聞こえなくなったからこそ、

内なる音に集中できたという考え方もあります。

ハンデを逆手に取り、

自らの才能を極限まで発揮した人物と言えるでしょう。

ベートーベンから学ぶ、逆境の中で才能を開花させる力

- 聴力を失っても音楽を諦めなかった精神力

- 「苦悩から歓喜へ」の人生哲学

- ベートーベンの名言に見る心の支え

- 今を生きる私たちにできること

① 聴力を失っても音楽を諦めなかった精神力

音楽家にとって、

聴力を失うことは致命的とも言えます。

しかしベートーベンは、完全に聴力を失ったあとも、創作活動の手を止めることはなく、

「第九」や「ミサ・ソレムニス」などの代表作を完成させました。

それは、「自分は音を聴かずとも音楽を創れる」と信じた、強い精神力の証です。

この事実こそが、彼の人生の説得力を何よりも物語っています。

② 「苦悩から歓喜へ」の人生哲学

ベートーベンの音楽には、

常に「苦悩を超えて歓喜に至る」というテーマが流れています。

とくに「第九」の第4楽章「歓喜の歌」には、すべての人がつながり合う世界を願う、

強い人間讃歌の精神が込められています。

彼の人生そのものが、

絶望の中でも希望を見出そうとする姿勢の象徴でした。

この哲学は、今を生きる私たちにも強く響いてきますね。

③ ベートーベンの名言に見る心の支え

「苦悩を突き抜けて、歓喜に至れ。」

この言葉は、ベートーベンの人生と作品そのものを表しています。

挫折や障害に負けず、なおも前へ進もうとする強い意志。

だからこそ、彼の言葉は200年以上経った今でも人々の心を打ち続けているのです。

④ 今を生きる私たちにできること

時代が移り変わっても、人々の悩みや不安が消えることはありません。

だからこそ、ベートーベンのように「信念を持ち続ける強さ」は、

私たちが学ぶべき姿勢ではないでしょうか。

状況に流されず、苦しみさえも力に変えていく――

そんな生き方を、私たち自身も目指したいですね。

まとめ

ベートーベンの生き方は、今を生きる私たちにも大切な気付きを教えてくれました。

ベートーベンの生き方から、

苦悩に苛まれても乗り越える力強い信念を感じました。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

参考情報

- NHK 文化研究所「ベートーベン特集」

- 朝日新聞デジタル「ベートーベンと難聴:作曲家の知られざる人生」

- 国立音楽大学 講義資料「ベートーヴェンの晩年と《第九》の意義」

- 音楽の友社「ベートーヴェン 名曲と生涯」

- 新潮社『ベートーヴェン伝』(ロマン・ロラン著)

- 音楽学者ルイス・ロックウッド『ベートーヴェン:革新者としての作曲家』

- ベートーヴェンの手紙集・ハイリゲンシュタットの遺書(翻訳版)

- 医学雑誌『The Laryngoscope』掲載「ベートーヴェンの難聴に関する臨床的再検証」

- 英国BBCクラシック「ベートーヴェンの病歴と創作への影響」

- ベルリン・フィル公演アーカイブ 解説パンフレット(交響曲第5番・第9番)